元読者3人からなる「月刊OUT勝手連」が、当時の編集部員やライターなど、雑誌にかかわった方たちへのインタビューを通して、18年にわたる雑誌の歴史を振り返ります。

略歴

略歴1963年生まれ。1986年ごろより月刊OUTの常連投稿者として注目される。1987年からバイク漫画『鬼屋繁盛記』やアクション漫画『HOOLIGANS』をOUT誌上に連載。本職は木工芸作家。山形県天童市在住。

(聞き手:OUT勝手連 SII/KN/WH/DD(ゲスト・バイク担当)、 イラスト:力押し三五郎)

イラストについて

記事中のイラストは、過去に発表された同人誌や会誌からご本人の許可を得て転載しています。『鬼屋繁盛記』や『HOOLIGANS』の画像も月刊OUT連載時のものではなく、これらに掲載された続編のものです。

インタビュー:2025年10月5日

公開日:2025年11月15日

月刊OUTでパロディ漫画を描かれていた方はたくさんいらっしゃるんですが、オリジナルを長く…一年以上連載した人ってそんなにいないんです。古い時代だとひおあきらさん[1]、'80年代中頃だと中村治彦さん[2]とか山茶花留依さん[3]、それで力押し三五郎さんがきて、'90年代に入って聖悠紀さんの『超人ロック』[4]ですね。[5]

おお、すげえ。

そういうこともあって、いまだにOUTの話題になると「力押し三五郎」の名前がよくあがるんです。それでぜひお話を伺いたくて。まずは、皆さんにお聞きしているのですが、月刊OUTを知った経緯を教えていただけますか。

高校2年の時にね、陸上部を辞めて文化部の新聞部に移ったの。それで、当時は奥羽本線で通ってたんだけれど、ある日たまたま時間が合わなくてバスで帰ろうとした。それでバス停に行ったら細かい金がなくて、金を崩そうと思って、筋向いの本屋さんに行ったの。その本屋さんのスタンドに挿してあった…あれはガンダムの表紙かな。1979年か80年、まだ薄くてしなしなだった頃のOUTさ。これを買って金を崩して、バスに乗って帰ったの。それが最初だから。読むとてもない感じ。

それはガンダムだから買ったんですか。

目に留まったのよね。(ガンダムは)白くて青くて赤くて黄色いじゃん。ちょうど夕方で、目立ったんだね。あんまり厚くもなく、そんなに高価でもない、千円札を出してバス代が出る価格帯[6]の本だったので、これでいいやと思って。

じゃあその時に小銭があったらOUTは買っていなかった。

買ってないと思う。特に頑張って見てた記憶もないしさ。普通のしょうもない高校生だったので。

でもその1冊では終わらなかったんですね。

うん。本の中身は、当時のアニメーションを、「スタッフは」とか「作画は」ってほぐし方をして、それが記事だと。で、その後の投稿のページになってくると、いまネット上でお手軽にやってることを、1ヶ月単位で言い合いをしてるワケ。「こりゃ何だと、この決着のつかなさそうな話をしている連中は」、と。それで喧嘩が始まってると、次の号が気になるじゃん。これ、決着がつくのか否かって、まあつかねえだろうなとは思ってるんだけど、その行方を見たくてね。

ガンダムの感想文[7]とか、そういうのですかね。

そうそう、そういうのがたくさんあった。それで結構みんな真面目で、真面目な人が真面目に言い合いをしてる。そのスパンが今とは違って格段に長いという。そこでポンって出されたものを、1か月間ずっとぐつぐつ、ぐつぐつ煮てるわけ。それで次の号でコツンってぶつけてきて、これに対してまた1ヶ月かかって、ゴツンって、すごいスパンの殴り合いをしてるの。「これ面白えな」って思ってたなー。

それは当時の若者の、一部の断面であったような気がするね。すごく「文芸部」っぽい匂いがした。学園祭の、先生が来ない状態の教室の端っこみたいな感覚は、ずっとしてたね。あの感覚をいま持ってる本はないかなー、ネット上にもあんなのないしね。それはね、後に漫画を描くモチベーションにもなったよ。

その頃は俺も、体育会系で挫折して、新聞部なんてトコで物書きを始めた高校生だよ。小難しい文章を…当時の高校生の事なかれ主義を憂う、みたいな檄文を書いてるわ。

このシラケ世代のノンポリは!みたいな。

「この甘い考えはなんだ!」みたいな、無責任なことを新聞に書いてるねェ。この頃から『鬼屋』は始まってんじゃねえかって感じがあるね。気合い上等!みたいな話をしてるわけ。

なるほど、だいたいOUTって文化系の人たちで、体育会系じゃない感じでしたよね。その中で『鬼屋繁盛記』って、たぶんいちばん体育会的だったと思うんですけど、いったいこの人はどこからそういうものを持ってきたんだろうって思ってました。

俺はいろんなものを見て学んだりするタイプじゃなくて、人に物を習うのが非常に不得意な人なので、あり物で勝負するしかない、身の回りから持ってくるしかないからなあ。

山形市には当時、大学生を中心としたサークルみたいな、イベント屋みたいな、「ムーブメント」っていう連中がいて、いまで言うとオタクイベントをやってる連中だよ。それで、のちに『鬼屋』を一緒に描くことになる、Sくん[8]。彼の方がオタ度が高くって、そういうところに深く刺さっていてね。それで絵を描く人、漫画を描いたりイラストを描いたりする知り合いが多かったの。

そういう人たちのところに連れていかれて、ちらちらっと何かやりそうにもなったんだけど、結局その人たちとも組みはしなかった。特にイベントに出るわけでもなく、ああ、やってる人はいるんだねェって、ちょっと距離をとってたな。

絵は全然描いてなかったんですか。

ペン入れするみたいな絵ではなくて、ノートにざっとコマ割りをしてストーリー漫画を描いて、行き帰りの電車の中で、違う学校の知り合いのやつらに見せてた。1日1本ぐらいばーっと描いて、続き物でね。

そのころはどんなのを描いてたんですか。

SF。

おお、SF! その頃のSFって、松本零士とかそういう感じですか。

松本零士…宇宙空間とメーターな。それもやってたけど、元になったのは寺沢武一の『コブラ』[9]だな。その当時のキャラクターがずっと色濃く出ていて、『鬼屋』にも出てるし、『HOOLIGANS』にも出てる。そこで基本のキャラクターが出来上がった。だいたい主役が粗暴で、背が高くて、体がでっかい。筋肉質で、体力があって。あと、メガネで、正体がわかんなくてシニカルだっていうのが脇にいて、そういう構造がそこで出来上がってる。

あとは、『スターログ』[10]とか読んでたんで、フランク・フラゼッタ[11]とかあの辺のイラストレーターの筋肉と美女の方から来てるな。

あとは、『スターログ』[10]とか読んでたんで、フランク・フラゼッタ[11]とかあの辺のイラストレーターの筋肉と美女の方から来てるな。

フラゼッタだと、『ヘビー・メタル』[12]って雑誌もありましたよね。

ありましたー。あの辺のスターログ関係の付随した本が様々あるじゃん。筋肉ばっかりじゃなくって、巨大な浮遊するメカを描いたクリス・フォス[13]っていう人もいるでしょ。あの人の絵も大好きで…何に使うメカやら分からんけれども、変に縞模様があるでっかいものが浮いてるなみたいな。こういうのもありなんだなというのは、そこから引っ張ってきたよね。

高校生ぐらいですか。

『スターログ』を読んでたのは、中学生ぐらい。当時そんなに安い本でもないけど、小遣いはそれにしか使ってなかったので。スターログの別冊の『VAMPIRELLA』とかその近辺かな。フランスのバンドデシネ[14]とかメビウス[15]とか、だから『謎の生命体アンカル』とかね、あのへんも「この話、ほぼ意味ねえなァ、翻訳もあんま正しくねえし」って思いながら見てた。だから、正しく漫画を始めた人とは違うね。

なるほど、イラスト寄りの感じがしますね。それは別に同人誌とかやるわけでもなく?

そうそう。

それでOUTはそうやって読んでいて、ある時に投稿をしたんですね。投稿を始めたのが買ってから数年経ってからだ、みたいなことが書かれていました。

そう、数年間、買ったり買わなかったりだったけど。一発目は何だったっけ。なんかネタだよね。

最初は'86年1月号でアンケートカードの文章ネタが載って、そのあと投稿後記のコーナーでイラストが載って、たぶんそれがインパクトが強くて、そのあと、花CC[16]だとかでたまか[17]だとかいろんなところに載ってます。

だよね。そこで、ペンの使い方と、トーンも、ハガキの上で練習してた。

それまで、その列車通学で友達に見せていた漫画は、ペンは使ってなかったんですか。

鉛筆描き。情報さえ通ればいいんで、これを綺麗に仕上げましょうなんてことは、全然考えてないわけ。

それで10周年記念常連アンケート[18]っていうのが'87年の6月号であって、当時の常連さんがいっぱいアンケートに載りますよね。そこで、「他の常連で一番スゴイって思った人は?」っていう質問があって、5、6人が「力押し三五郎」の名前を挙げてるんです。同じくらい名前が挙がった人って他に2、3人で、だからもうその時点で、OUTの投稿者の中でこいつはすごいってなっていた。1年ちょっとくらいでそんなになってるんです。

へえー。ありがたいね。

皆さん同じだと思うんですけど、やっぱりちょっと載ったら面白くなって、みたいな感じだったんですか。

そうそう。反応が出て面白いじゃん、子供とおんなじだから。池に石を投げたら波紋ができました、みたいな感じで、受けてる受けてるって。それでことごとくカウンターを気にかけてる。今の流れと違うことを書こう、全体が煮詰まってるところに違うものを投げると意外に載る、みたいな。

だいたい、OUTはひねくれてる人の方が評価が高いっていうのがあった。そこに、今で言うところのマジレスっていうか、まともに来る奴が1人いると、周りで「違うんだけどなァ」って言いながら、次の号にそれをぽいって投げてくるみたいな感じがあって、それをまた外から見るっていう…非常に良くないね(笑)。

まあね、みんなそうやって互いにおもちゃにしたりされたりして遊んでましたね。

三五郎さんのハガキは、花CCのイラストの中とかでも目立つんですよね。みんな絵が、可愛いくてキラキラしてるじゃないですか。そこに、ひとりだけすごくむさ苦しい絵がある(笑)。

そうそう。それでまた、画面がちっちゃいじゃん。ハガキ大だから、トーンを1枚買うとけっこう貼れる。当時はマクソントーン[19]を買って、10パーセント、30パーセント、1番濃いので55パーセントっていうのがあって、そしたら、紙面が真っ黒になってね。縮小がかかるっていうことが全く計算に入ってないから。

じゃあ、トーンは投稿のために買ったんですか。

そう。「スクリーントーンってどういうこと?」って思いながら。学生の頃はレトラセット[20]は使ってたよ、レタリングの、上からこすって字だけ写すやつ。あれでタイトルを入れたりとかはしてた。当時マーカー塗りだったんで、陰影の付け方のノウハウはあったんだけど、それをトーンでやるっていうのはやったことがなかった。

今は印刷が発達してるんで、マーカー塗りだって原稿にできるじゃん。当時はそういうのがなくて、鬼屋の時はトーン貼るかカケアミにするが、ベタで潰すか、どれかにしてくれって。なにせやってることが今ほど高等ではなくて、非常に原始的なことであったなって思うよ。

その陰影っていうのは、工業デザインの授業の提出物とかでやるんですか。

最初は美術で、石膏デッサンとか、あったよね。石膏像を描いたり自分の手を描いたりするやつ。だから、鬼屋の最初の方なんか、ざーってカケアミでシャドウが入ってる。いま見ると、面倒くさいことやってんなと思って。線がうるせぇんだ。

原稿がB4だから、けっこう紙面がでかいんだよ。それまでは落書き程度でハガキサイズに描くぐらいだったでしょ。だから最初の方は、全体的に画面が白く見えちゃってて。そこになぜか、影をわーって入れてるの。すごくうるさくて、漫画っぽく見えねぇんだよな。よくわからない絵になってる。

『鬼屋繁盛記』第一回の連載のハシラに、「漫画を描くのは今回初めてとか。信じられん」って書いてありますが、よく描きましたね。

そうだよな。よく描けたよな。体力があったんだね。

いわゆるストーリー漫画のコマ割りも、その電車の中でやってた以外、やってないですよね。

やってないよ。だからタチ落とし[21]って知らなくて、そういうのもあるぜって言われてタチ落としをバンバンやってたら、印刷の欄外に吹き出しが飛び出しちゃって、「印刷に出ないからなんとかしてくれないか」って言われたことがある。

描くのも原稿用紙じゃなくて、30枚綴りの「ケントブロック」っての買って、ポチポチってピンで四隅に穴を開けて枠を決めてやってるから、正確な寸法じゃないんだよ。だからコマ割りが後になるとだんだんずれてきて、長くなったり広くなったりするの。凸版印刷、大変だったと思うよ。

だいぶ連載の話になってきたので、鬼屋繁盛記でデビューする経緯について教えていただけないでしょうか。大徳さんがOUTを離れる時の10周年記念号で、三五郎さんをOUTでデビューさせるのがOUTに残せる最後の財産だ、ということを書かれていました[22]。

うん、ありがたい話だね。

その、投稿して1年ちょいぐらいの人に、なんでこんな10何ページもの連載が来たんでしょうか。

ね、すごいよね。ほら、お題がある1ページ漫画のコーナー(ザ・コンテスト[23])があったじゃん。あれだよね。あれでコマ割りをしたのに起承転結をつける。それにお題があって、そこそこの話を持っていく。あとは何だろうね、絵面が違ったんじゃない?あんまりマンガマンガした絵じゃなくて、バイクもまあ寸法はかっちり描いてるし、人間も頭身を崩さずに描いてるしっていうのが珍しかったんじゃないかしら。

依頼はどういう感じだったんですか。

電話がかかってきて、漫画を描いてみないって言われて。で、つきましては、いっぺんみのり書房の方に来てくれないかって言われて、編集部に行ったの。いや、逆かな、大徳さんが天童に来たのかな。

それで打ち合わせるともなくお話をして、突然、1ページいくらですって話になってさ。何ページぐらいでちょっとネームを切ってもらえないだろうかって言われて、で、描いたの。

その時にネタはもうすでにあったんですか。

一発目にあの寿司屋、舞ど寿司の話な[24]。板さんが、「ヒカリ物もあるんだけど」っていう、あの話を描いた。それで、漫画を描く話が来たのが23歳ぐらいの時だったんだけど、そういえば20歳ぐらいの時に北海道にみんなしてツーリングに行ったな、その時もなかなか馬鹿馬鹿しくて面白かったねって、その話をそっくり描いてみた[25]わけさ。今にしてみれば情報も古いし不正確な部分もあるけれど、おおむねあんな話だったのでね。

自分たちの体験したことだったんですね。

そうそう、(漫画の通り)バイクも寄せ集めだったしね、仲間内じゃなくて、知らない人もいるマスツーリングで、途中から2グループに分かれて、方々に北海道に入って走っていったりもした。それをOUTに無い感じで泥臭く描くと面白かろうなって思いながらやった。

その時にもう、キャラクター設定は頭の中にはあったんですか。

ぶっつけだね。

まず俺は当時から三五っていうキャラクターがあったじゃん。他のキャラクターはまだなかったけど、岩矢倉は『究極超人あ〜る』の鳥坂先輩[26]。大得さんは大徳さんで、鬼さんは誰ということもないんだけど、こういうおっさんは面白いだろうって。そんな感じで、サクサクって空いたとこに部品を入れるようにして、顔をへのへのもへじに描いて、キャラクターをつけて名前書いて、背景をわーって設定をしてね。キャラクター説明の回っていうのもあったけど、あれはすごく早かった。

読み切りのあと、連載の前に載った、見開き2ページにキャラクター設定がいっぱい載ってる回ですね('87年3月号)。

あれを作っちゃうと、あとは勝手に話が進むので。

いまその回を見ると、もういきなりきっちり出来てますよね。まず主人公が40歳過ぎのおっさん(鬼瓦登、通称「鬼さん」)じゃないですか。周りの人たちも大体みんな20歳から30歳ぐらいで、そこがまず他の漫画と全然違いますよね。

なるほどね。

その当時のOUTの読者層を考えたら、高校生か大学生ぐらいの生活っていうのがたぶん合うと思うんです。だけどこれは登場人物の世代がちょっと上で、しかもすごくリアリティがあって…弱電メーカーの営業マンとか、例えば楡山さんは骨董商経営の趣味人なんて設定がすごくいいと思うんですが、三五郎さんはそのころまだ22、23歳ぐらいなのに、なんでこんなおじさんのような世界を作れたんですか。

そうよな、作れたんだよね。でも、俺はこんな感じの世界にいたよ。

自分の周りがすでにそうだったと。

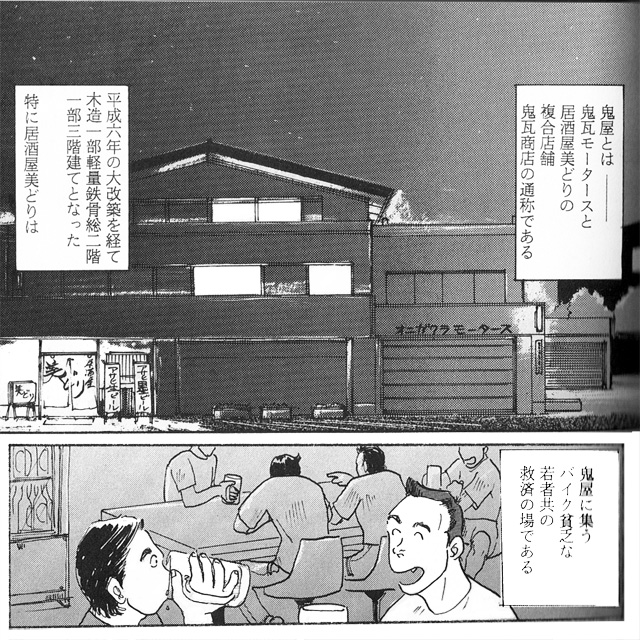

鬼瓦モータースはモデルになったところがちゃんと天童市にあって、店舗の内部の構造とかもほぼ同じ。飲み屋も…今はもうないけど、昔の飲み屋だよね。ガラガラって戸を開けるとテーブルがあって、ビールサーバーがあってっていう、とりあえず数だけをこなす飲み屋っていう感じ。

複合店舗っていうアイデアはどこから出てきたんですか。

店舗は一つにしたら簡単だろうって思ったの。当時、周りに大工さんと美容師の夫婦っていうのが結構多くて、工務店の隣に美容室がくっついてるっていうのがいくつもあったのよ。それのバイク版ってあるなと思って。飲み屋のバイク屋。ある意味やばいんだけど、やっぱりユーザーは強く重なるんじゃねえだろうかって思いながら。

地方都市にあるって言われたら、ありそうですね。

仙台で(アウシタン集会で)集まってたころに、「モデルは誰ですか?」ってよく聞かれたよ。モデルっていうか、キャラクターは造形をすると勝手に動き始めるというのが持論なので。

ひな子ちゃんとか玉子ちゃんとかもそういう感じで、娘がいたら面白かろうって作ったんですかね。

そうそう、こういうごっつい親父に限って、意外に息子がいなくて娘だけだとかさ、家に帰ると女系であんまり頭が上がらないとかって、結構あるじゃん。で、この鬼屋の親父もそういうタイプでしょ。だから類型ではあるんだけど、いざやってみると、そういうものをこの絵柄で描いたのはたぶん少ないんじゃなかろうかって思いながらやってた。

本当に実在感・空気感がすごくて。最初に読んだのが連載1回目の'87年5月号だったんですけど、もう本当に全員実在の人物で、その本当の暮らしをそのまま報告してるみたいな感じに読めたんですよ。それは当時、それまで読んだことがない感じで、全然フィクションに思えなかったっていうのは、すごい衝撃的でした。

そうかそうか。うん、それはたいへん嬉しい。それはあんまり狙ってできないよね。狙うと話が臭くなりそうな気がするので。まあ、こうしか描けませんでした、ってことではあるんだけど。

ご自分の中にこの空気があったんですね。このお寿司屋さんのご主人がバイク屋の常連の中にいたり、吉武さんっていう、新婚だけど旦那をほったらかして鬼屋に現れる不良主婦とか、すごくありそう。

この当時、こういう人はいたよ。旦那が運送屋の親父で、ちょっと派手派手しくて、バリバリっとしてこなれた感じのお姉さん、そういう感じの人。今でもいるかもしれない。

それで飲み屋に来て、男に混じって馬鹿話をすると。

そうそう。この寿司屋の親父も、出前にアバルト[27]を使うとかね、実はエンスー[28]な親父だったっていう。

その地元で行かれていたバイクショップの常連さんは、こんな感じだったんですか。

こんな感じ。でもそこはバイク屋というよりも自転車屋で、定期的にサイクリングに出かけるようなところだった。だから鬼屋よりもストイックな感じ。で、バイクは余技。自転車整備はすごく得意なんだけど、バイクがイマイチだっていう、そういうところだったよ。まだ店はあるよ。

(→ その2につづく)[1] ひおあきら : 漫画家。SF漫画『サイレン戦記』第二部を'79年5月号から'80年5月号まで連載。同作の第一部はみのり書房のコミックPekeで連載された。

[2] 中村治彦 : 漫画家、元投稿者。'86年から'88年まで『湯島ウラ行進曲』『やにわに同好会』などの4コマ漫画を連載する。後にペンネームを『なかむら治彦』に改名。本サイトのインタビューもご覧ください。

[3] 山茶花留依 : 漫画家、元投稿者。アメリカ留学から始まるエッセイ漫画『あるみか通信』は'86年11月号から'93年12月号まで86回にわたって連載された。

[4] 超人ロック : 聖悠紀による漫画作品。OUTで'77年12月号にて特集されるが、それ以前は同人誌と貸本向けの単行本での発表であった。初の商業誌連載は'78年、OUT別冊『ランデヴー』にて。その後、'91年9月号よりOUTにて『聖者の涙』編を、のちに『ソード・オブ・ネメシス』編を連載。

[5] オリジナルの連載 : オリジナルで一年以上連載された作品はこのほかに'90年代の藤井あお『爆裂天国』、八代まさこ『ミチのスケだけど…?』がある。

[6] OUTの定価 : 79-'80年のOUTの定価は380円から430円前後。

[7] ガンダムの感想文 : 81年2月号の「ガンダム特集」の募集には「697通、原稿用紙にして6000枚」の感想文が集まった。なおこの号の表紙のガンダムは線画で、カラーではない。力押し少年が購入したのはそれ以前の号であろう。

[8] 鬼屋を一緒に描くことになる : 「SHIRA-SV3-敦」という名前で扉に登場している。

[9] コブラ : 寺沢武一によるSFアクション漫画作品。'78年より週刊少年ジャンプに連載。アメコミ風の絵とキャラクターが特徴。

[10] スターログ : アメリカのSF映画雑誌。日本版の刊行はツルモトルームより'78-'87年、竹書房より'99-'06年。SF・特撮ファン層や映像クリエイター志望者に強い影響を与えた。

[11] フランク・フラゼッタ : アメリカのイラストレーター。SFやヒロイック・ファンタジーの幻想的な表紙や挿絵で人気を集めた。「英雄ファンタジー=筋肉+美女+獣」というビジュアル様式を決定づけたといわれる。2010年逝去。

[12] ヘビー・メタル : フランスのSF・ホラー漫画雑誌「メタル・ユルラン」のアメリカ版。良質なファンタジー・SFの作品で人気を博し、日本のクリエイターにも多大な影響を与えた。

[13] クリス・フォス : イギリスのSFイラストレーター。'70-'80年代にかけて活躍し、鮮やかな色彩と巨大でメカニカルな宇宙船を描く独自の画風で世界的に知られる。なぜかメカには縞模様や市松模様が描かれることが多い。

[14] バンド・デシネ : 「描かれた帯(=絵で綴る物語)」という意味で、主に フランス語圏(フランス・ベルギー・スイスなど)で生まれたコミック文化のこと。大人向けでアート志向が強いと言われる。

[15] メビウス : フランスの伝説的コミック作家・イラストレーター、ジャン・ジローの筆名。SF映画・アニメ・ファッション・現代美術にまで影響を与え、宮崎駿・大友克洋・押井守らもその影響を公言している。『謎の生命体アンカル』(『アンカル』)は代表作の一つで日本版は'86年に講談社から出版された。2012年逝去。

[16] 花CC : 人気投稿コーナー『花小金井かんとりい倶楽部』の略称。「はなかん」とも。構成は花小金井和典。'85年1月号から'88年4月号まで。 華やかなイラストとギャグで人気を集めた。

[17] でたまか : 名物投稿コーナー『ゆう坊のでたとこまかせ』の略称。構成は堀井雄二。'82年2月号から'91年2月号まで。花CCとはテイストの異なる、ユーモラスな味わいのギャグが多かった。

[18] 10周年記念常連アンケート : '87年6月号『不滅のOUT大特集II』。「OUT10年の中で最も印象に残った投稿者の人々」77名のアンケート回答が掲載されている。この常連アンケートに載ることを目指した投稿者も多かった。

[19] マクソントーン : いわゆる「スクリーントーン」はグラフィックデザインや漫画に使用される画材の一種で、透明な粘着フィルムの上にさまざまなパターンが印刷されたもの。モノクロの漫画で特によく使われたのが、細かい水玉模様で白と黒の中間色っぽくなる「アミトーン」で、中でも「61番トーン」が定番だった。「スクリーントーン」はイギリスのレトラセット社の商標だが、他社の同様の製品もひっくるめて呼ばれた。MAXONトーンは日本のホルベイン画材が販売した同様の商品で、レトラ社品より安かった。けど糊が強くてちょっと使いにくかった。ICスクリーンやデリーターにもお世話になりました。

[20] レトラセット : こちらは同じくレトラセット社の「インスタントレタリング」のことで、透明なフィルムの裏面に感圧式の接着剤を塗った文字などが印刷されたもの。自分で録音したカセットテープのタイトルカードに、歌手名や曲名などを記入する用途でお馴染み。使った文字は無くなるので、あまり使われない文字ばかり残る。

[21] タチ落とし : 漫画を印刷した紙を断裁する時のズレに備えるため、仕上がりサイズより外側に設ける予備の印刷範囲のこと。迫力のある画面を作るため、この領域まで絵をはみ出して描くことができる。ただしあまり外側まで描いたものは切られても文句は言えない。タチ切りとも言う。

[22] 10周年記念号 : T編集長の力押し三五郎氏へのコメントに「ちとアセったけど、キミをOUTでデビューさせることがOUTに残してあげられる最後の財産のつもりだったんだ。ガンバレよ!」と書かれている。

[23] ザ・コンテスト : '78年11月号から始まった、1ページ漫画の投稿コーナー。当初はコマ割りとお題のセリフが入ったフキダシが印刷された投稿用紙が付属されていた。10年以上続く、月刊OUT随一の長期の投稿コーナーであった。

[24] 舞ど寿司の話 : 客としてやってきた三五郎と大得(モデルはT編集長)が寿司を頼むが、そのネタが「ぶりいくらと縞玉琴」(投稿常連の名前)という、当時の読者がニヤリとするもの。「最近出回ってるヒカリもので力押しなんとかっていう…」を食べると頭が爆発する、というオチ。

[25] 北海道ツーリング : '87年2月号に掲載された16ページの話。鬼屋に集う常連が集まって北海道にツーリングに出かける。冒頭の2ページは上の舞ど寿司の話だった。

[26] 鳥坂先輩 : ゆうきまさみの漫画『究極超人あ〜る』に登場するキャラクター。「ひねくれてて、ノリがよくて、押しが強くて先天的に偉そう」と評される(実際には鳥坂先輩に似ているとされた別のキャラクターへの言葉ですが)。

[27] アバルト : 舞ど寿司の出前用の車両はアウトビアンキ アバルトA112という描写があった。同車はイタリアの自動車メーカー・アウトビアンキが製造した小型ハッチバック「A112」をベースに、チューニングメーカーのアバルトがチューニングを施した高性能モデル。

[28] エンスー : 英語の "enthusiast" を略した言葉で、「熱心な人」「熱狂的な人」という意味。バイクや自動車など趣味や興味の対象に対して、非常に熱心で詳しい人を指す言葉として使われることが多い。